César Bravo

Não sei ao certo como cheguei até aqui. Meu estômago está embrulhado, minha boca está seca e pastosa. Meus olhos não enxergam com clareza. Cada pedaço da vida se tornou tortuoso, permeado por perseguições, revolta e fúria. Não confio em ninguém, minhas costas doem, às vezes perco o controle da bexiga. Quando penso no futuro, vejo um poço sem fundo, um caminho sem luz, uma miséria sem volta.

A cidade cheirando à fuligem e lixo não parece capaz de me ajudar. Suas esquinas sequestram desesperados desabrigados; cães, gatos e ratos são o novo alimento das ruas. Os arranha-céus sorriem de minha insignificância, albergando os homens ricos que têm a triste (?) sorte de se manterem ilesos.

Como muitos, desde o início do que pareceu um quadro depressivo, estive em todos os consultórios médicos da cidade. Cardiovasculares, Neurologistas, Psiquiatras, Psicólogos. Frequentei todas as igrejas, templos e terreiros, usei os medicamentos que pude comprar, gastei meu estômago e meus joelhos no chão; exatamente como me orientaram a fazer. Meu desespero aumentou há dois meses, quando percebi que não era o único.

Em meu trabalho, meu melhor amigo perdeu a capacidade de dormir. Esse foi o primeiro passo. Em seguida ele se tornou violento, por fim, em um surto da Síndrome, atacou nosso chefe e o enviou ao ambulatório, com a mandíbula quebrada em dois lugares. Não sendo um homem violento (não naquela época), eu preferi o que era certo: procurei ajuda.

Benzodiazepínicos, Clonazepam, Litium, Valium, Lexapro.

Os medicamentos me levaram a uma espécie de torpor, onde o ontem e o hoje se misturavam, condenando o amanhã. Anestesiado como estava, perdi a confiança de meus amigos, perdi meu emprego — ainda sem imaginar que todos os meus colegas teriam um mesmo diagnóstico em poucos dias.

Ninguém sabe ao certo como a Síndrome começou a afetar a cidade toda — pelas notícias da TV, o mundo todo.

Pessoas se arrastam, as contas do estado estão no vermelho. A violência dá o tom da mudança.

Semana passada, meu vizinho destruiu um carro de propagandas que o acordou antes do relógio. O “homem das pamonhas” tentou reagir, apanhando um bastão escondido sob um dos bancos. Meu vizinho tinha uma arma, não é difícil supor o resto da história.

Longe das ruas, as casas de repouso e presídios estão abarrotados de corpos confusos e instáveis. Quem tem dinheiro ocupa a primeira, o segundo é o hotel dos pobres. Estima-se que 32% da cidade esteja encarcerado, sob o domínio da Síndrome.

Surgiram várias hipóteses sobre o que parece ser um surto global de estresse e violência. Agrotóxicos, um novo vírus, vibriões; eu acredito na hipótese mais aceitável: a dificuldade em se adequar a uma sociedade fatigada pela pressão. Alguém sugeriu, em uma revista de pouca expressão, que pode ser culpa do alinhamento de alguns planetas, da regência de Saturno, e que uma dessas besteiras de algum modo afetou a maneira que as pessoas enxergam o mundo. Eu penso que só agora enxergamos a verdade — e ela existe em nós desde que o primeiro macaco falou.

As empresas e instituições seguem aos tropeços, com um quadro de funcionários cada vez menor; há fome e desemprego em todos os cantos. Exércitos igualmente adoecidos ocupam as ruas há meses, o consumo de drogas ilícitas superou o tabaco e o álcool.

Estamos em 2028. O sol brilha como um inferno suspenso nos ares, transpiramos o tempo todo, nossas casas não têm energia, a água tratada foi dividida por cotas.

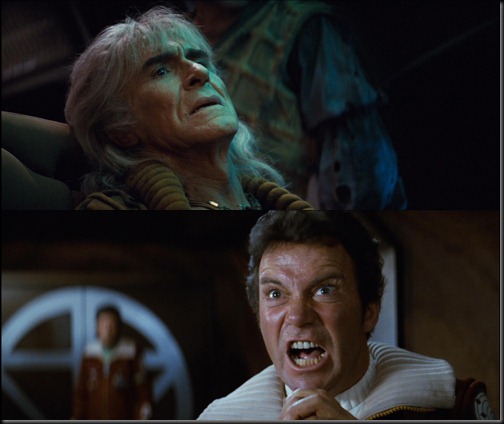

Estou sentado em um praça aqui da cidade, respirando profundamente. A igreja destruída ainda rui à minha frente. Observo seis ou sete pessoas (é difícil contar à distância, meus olhos não enxergam muito bem) entrando em uma discussão. O motivo, não sei claramente, mas duvido que exista algum. A verdade é que todos querem um rosto para bater, uma carne para rasgar. Querem, de algum modo, transferirem parte da dor e agonia que sentem para outra pessoa.

Seguido do estado de apatia inicial, surge a histeria. É o que está acontecendo com aqueles caras. O motivo pode ser um olhar atravessado, uma sensação de perseguição, o rosto feliz de quem ainda não foi afetado pela Síndrome.

Todos estão furiosos.

Daqueles seis — seis não, sete (agora consigo enxergar) —, dois estão no chão. Suas cabeças são pisoteadas pelos outros cinco. Um dos agressores é uma menina, não deve ter mais de quinze anos. Mas ela tem saliva pelo queixo e uma corrente ensanguentada nas mãos. Ela bate contra o homem caído ao chão e rasga sua pele, o outro se levanta e foge. Um dos outros agressores, um homem com a farda da polícia, se afasta e sorri, ciente que um corpo em sete é um bom número nos últimos tempos. Mas ele não resiste, e logo se junta aos outros para golpear o homem que não conseguiu se levantar e correr. O infeliz ao chão não tem mais um rosto. Seu terno está rasgado e sujo de sangue, sua virilha, molhada de urina. Tem algo vazando pela parte de trás de sua cabeça.

Sinto um impulso repugnante de sorrir, e eu bem sei o que significa.

Quando você tem a Síndrome, quando sua vida perdeu o cheiro e a graça, tudo o que resta é a dor dos outros. Porque dói menos quando alguém sobre mais. Procuro em meus bolsos alguma medicação que nunca serviu para merda nenhuma. Antes, encontro minha pistola, presente do meu avô, que nunca a usou para nada melhor que encher uma gaveta. Eu resisto, mas então sinto uma dor aguda no canto direito da cabeça. Golpeio o ponto algumas vezes, sentindo que a dor só aumenta. Um silvo agudo toca e supera os gritos e gemidos da praça. Mas quando envolvo a arma com minhas mãos trêmulas, meu cérebro quase sorri, tudo vai embora, o mundo se cala.

Penso no policial, penso na garota com a corrente ensanguentada nas mãos, penso no homem tatuado que está ao lado, arqueado, recuperando o fôlego com as mãos apoiadas nos joelhos. Os outros não são interessantes, eles parecem satisfeitos com o espancamento e começam a se afastar. Mas os olhos dos três restantes ainda têm traços de sangue, hipervascularizados, isso sempre acontece quando a Síndrome te pega de jeito. Escondendo minha arma na cintura, assovio para eles. Meu cérebro sorri, minha apatia me deixa em paz por alguns segundos. Sei do que preciso agora. Uma canção antiga começa a tocar dentro de mim. Pode ser One in A Million, do Guns and Roses. Penso na minha esposa. Minha pequena também tem a Síndrome, ela está trancada no porão da minha casa há duas semanas, fui obrigado a isso quando ela tentou me esfaquear.

“Depressão”, eles disseram.

“Estresse”, eles disseram.

“Ansiedade”, eles disseram.

Mas eu sei o que a Síndrome significa. Apatia, ódio, involução, extinção. Imagino que a humanidade tenha seguido a direção errada, que nossas mentes estejam poupando a terra mãe de nossa influência cancerígena. E nós sabemos o que deve ser corrigido, chamem de empatia se quiserem. Mas a dor é mais forte; o ímpeto, a vontade de prevalecer e ser mais forte.

Eles estão vindo, e é como se a dor e a ansiedade fossem substituídas por serotonina. De repente minha arma torna-se um Deus. E eu, seu anjo vingador. Hora de executar uma decisão, penso. E me preparo para matar ou ser morto, voltando a essência selvagem da qual fomos feitos. A Síndrome vence outra vez. Sem alarde, sem resistência, sem diagnósticos precisos ou curas possíveis. Seus únicos analgésicos são o ódio e o suicídio, e consigo ser grato por não ter vocação à morte.

As armas disparam, a corrente voa pelos ares, alguém perde meia dúzia de dentes.

No fim, não importa o resultado final.

Estamos sorrindo.

Vi no Zona Negativa.